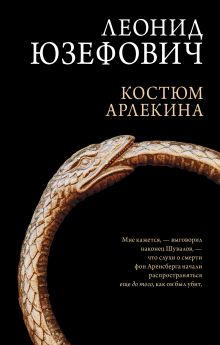

«Костюм Арлекина» — роман Леонида Юзефовича, открывающий детективную трилогию о сыщике Иване Дмитриевиче Путилине. Новое издание дает старт новой серии «Исторические детективы РЕШ». Санкт‑Петербург, 1871 год. При загадочных обстоятельствах убит австрийский военный атташе, князь Людвиг фон Аренсберг. Это убийство может окончательно испортить и без того напряженные отношения между Россией и Австро‑Венгрией. За дело берется Иван Дмитриевич Путилин — начальник петербургской сыскной полиции. Он умеет отличать важные улики от несущественных, а несравненная интуиция — еще одно его качество, приводящее к успеху. Расследование убийства фон Аренсберга будет сложным. Кто задушил его в его же собственной постели — любовница, ее ревнивый муж, фанатики из «Славянского комитета», экзальтированный русский поручик, австрийский посол, имеющий в этом деле свой интерес? Или кто‑то еще, невидимый и неуловимый, а от того — пугающий? «Костюм Арлекина» можно читать как ретро‑детектив, а можно — как исторический роман: писатель проведет нас по Петербургу третьей четверти XIX века, и это путешествие станет не менее интересным, чем само детективное расследование.

Описание

Аннотация

Санкт‑Петербург, конец XIX века. При загадочных обстоятельствах убит австрийский военный атташе, князь Людвиг фон Аренсберг.

Дело расследует сыщик Путилин — и у него нет права на ошибку: промедление грозит не только дипломатическим скандалом, но и войной с Австро‑Венгрией и Турцией... Под подозрением — любовница князя и ее обманутый муж, фанатики из «Славянского комитета» и русский офицер‑патриот, болгарский студент, устроивший провокацию ради обострения на Балканах, шеф жандармов, начальник Третьего отделения граф Шувалов и даже сам австрийский посол, граф Хотек.

...А по Петербургу тем временем ползут зловещие слухи: оказывается, об убийстве высокопоставленного дипломата судачили в кабаках еще накануне.

В книгу также вошла статья Леонида Юзефовича о реальном прототипе своего героя — начальнике сыскной полиции Иване Дмитриевиче Путилине, «выдающемся детективе, знавшим преступный мир Санкт‑Петербурга как никто ни до, ни после него».

5 причин прочитать

- Новое издание бестселлера Леонида Юзефовича, открывающего детективную трилогию о сыщике Иване Дмитриевиче Путилине. Автор – выдающийся историк и писатель, лауреат премий «Большая книга», «Национальный бестселлер», «Клио».

- Классика жанра ретро-детектива. Убийство в начале повествования, запутанное расследование, несколько подозреваемых, каждый из которых имел свой мотив совершить преступление, и неожиданная развязка. Книга дает старт новой серии «Исторические детективы РЕШ».

- Исторический контекст. Роман основан на реальных событиях: сыщик Путилин расследует убийство австрийского военного атташе в Петербурге в 1871 году и невольно погружается в дипломатические интриги того времени. Юзефович замечательно описывает будни агентов сыскной полиции и быт Петербурга третьей четверти XIX века.

- Яркий герой с документальной биографией. Иван Дмитриевич Путилин — реальная фигура, начальник петербургской сыскной полиции, легендарная личность, «русский Шерлок Холмс». Честный полицейский, вызывающий уважение, симпатию и сочувствие. Сюжет романа основан на подлинной истории из книги его воспоминаний «Сорок лет среди грабителей и убийц».

- Анатомия детектива. В вошедшем в книгу эссе «Размышления автора о своем герое» Леонид Юзефович рассказывает историю создания своих романов о Путилине, рассуждает о природе детектива, о соотношении в литературе вымысла и реальности.

Пресса об авторе

«В каждом из детективов Юзефовича есть приключение более захватывающее, чем поиск убийцы, приключение интеллектуальное: читатель погружается в тайну какой‑то глобальной, мирообъемлющей идеи».Марина Абашева

"Детектив как строго логический жанр интеллектуальной загадки предоставляет вместе с тем особенно широкие возможности для изображения неотменяемого житейского абсурда. Исследования специфики этого абсурда — одна из несомненных удач романа. Единственный трезвомыслящий герой, начальник сыскной полиции, вынужден не только распутывать петли загадок, свитые самим фактом преступления, но и выдираться из все новых петель, которые дополнительно напутывают те, кому фантастические причины и следствия любого события кажутся самоочевидными. Грандиозный политический заговор в качестве всеобъясняющей роковой пружины всего происходящего представляется необходимым в равной степени жандармам и судачащим обывателям, хотя те и другие видят и объясняют его по‑разному.Елена Иваницкая

Цитаты

«При жизни Иван Дмитриевич был фигурой загадочной: никому из газетных репортеров ни разу не удалось взять у него интервью. Свое дело он предпочитал делать молча. О нем ходило множество легенд, где он являлся то полицейским Дон Кихотом, то русским Лекоком, то фантастически метким стрелком из пистолета, силачом, гнущим подковы, тайным раскольником, крещеным евреем или раскаявшимся душегубом, который носит на теле какие‑то уличающие его знаки...»

«Давали итальянский фарс, Лазерштейн играл Арлекина. По ходу спектакля он царил на сцене, потешал публику, помыкал беднягой Пьеро, — пока тот, доведенный до отчаяния, не отыскал в костюме своего мучителя неприметную нитку и не дернул за нее. Тут же весь костюм Арлекина, виртуозно сметанный из лоскутов одной‑единственной ниткой, развалился на куски; под хохот зрителей среди вороха разноцветного тряпья остался стоять тощий, как скелет, голый Лазерштейн...»

«Они думают, что стоят на берегу моря, а перед ними — пруд. Им мерещится на воде след ветра, предвещающий бурю, — а это водомерка, прочертив дорожку, скользнула вдоль берега. На пруду не бывает бурь, но если всем скопом лезть за этой водомеркой, если тащить за собой Бакунина, турецкого султана, анархистов, панславистов, польских заговорщиков, офицеров обоих жандармских дивизионов и бог весть кого еще, то и в этой тинистой луже может подняться такая волна, что смоет всё вокруг».

«... окружающий мир кажется ему менее реальным, чем тот, оставшийся в его тетради. Там всё было не так, как здесь. Там во имя любви люди признавались в преступлениях, которые не совершали, видели несуществующее и не замечали очевидного; там легенды, умирая, исчезали бесследно, а не ссыхались, как мумии, у всех на виду; там правда еще ослепляла своей наготой, и женщина о трех головах считалась явлением куда более заурядным, нежели убийство иностранного дипломата. Тот мир сгинул навсегда, но из него вышел <...> хитрый честный человек с рыжими бакенбардами, искатель истины, заступник невинных, знаток женского сердца и любитель соленых грибочков».

«Секрет успехов Ивана Дмитриевича состоял в следующем: то, что происходило с ним как бы случайно, ни с кем другим почему‑то никогда не происходило и произойти не могло. Нечаянные встречи, пустые разговоры, необъяснимые порывы бежать туда‑то и сказать то‑то, — всё в итоге оказывалось исполнено смысла вовсе не потому, что он обладал каким‑то особым природным даром провидеть будущее или по крупицам собирать и склеивать рассыпанную мозаику прошлого — нет, его аналитические способности были не выше среднего <...>, но почему‑то всё необходимое для поимки преступника липло именно к нему».

Для этого войдите или зарегистрируйтесь на нашем сайте.

Дайте жалобную книгу

Глава 1. ГАБСБУРГСКИЙ ОРЕЛ

Глава 2. ПОЛЬСКИЙ ПРИНЦ, БОЛГАРСКИЙ СТУДЕНТ, ЗМЕЙ-ИСКУСИТЕЛЬ И ОТРЕЗАННАЯ ГОЛОВА

Глава 3. ВИНТОВКА ГОГЕНБРЮКА

Глава 4. НОВЫЕ ПЕРСОНАЖИ

Глава 5. ДВЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ ИВАНА ДМИТРИЕВИЧА, РАССКАЗАННЫЕ ИМ САМИМ

Глава 6. СЛЕД УКУСА НАЙДЕН

Глава 7. ЯВЛЕНИЕ КЕРИМ-БЕКА

Глава 8. ПОГОДА ПОРТИТСЯ

Глава 9. В ДЕЛО ВМЕШИВАЮТСЯ ИТАЛЬЯНЦЫ И ТУРКИ

Глава 10. НОЧЬ ОТКРОВЕНИЙ

Глава 11. ВСЕ РАЗОЧАРОВАНЫ

Глава 12. АНГЕЛ МЩЕНИЯ

Глава 13. СРЕДИ ПРИЗРАКОВ

Глава 14. ЗМЕЯ КУСАЕТ СЕБЯ ЗА ХВОСТ

Глава 15. ПОЗОЛОТА СТЕРЛАСЬ

Эпилог

РАЗМЫШЛЕНИЯ АВТОРА О СВОЕМ ГЕРОЕ. Реальные и вымышленные приключения И.Д.Путилина

Дайте жалобную книгу

Юзефович Леонид Абрамович

Юзефович Леонид Абрамович

Юзефович Леонид Абрамович

Юзефович Леонид Абрамович

Юзефович Леонид Абрамович

Юзефович Леонид Абрамович

Юзефович Леонид Абрамович

Юзефович Леонид Абрамович

Юзефович Леонид Абрамович

Юзефович Леонид Абрамович

Юзефович Леонид Абрамович

Юзефович Леонид Абрамович

Юзефович Леонид Абрамович

![Мини Таро Уэйта без границ. Классические карты без рамок [Уэйт Артур Эдвард]](https://cdn.ast.ru/v2/ASE000000000881966/COVER/cover1__w150.jpg)