«Вспоминай всегда про Вовку...»

Шемякин Михаил Михайлович (р. 1943) – художник, скульптор.

Интервью В.Перевозчикова.

С Высоцким я познакомился в Париже в году 1974–1975-м, точно не помню. После спектакля нас познакомил Михаил Барышников. Миша жил тогда в роскошном особняке у Одиль Версуа. Она была женой итальянского герцога или графа, и ему принадлежал этот особняк.

Прежде всего меня поразила необычайная обаятельность и живость. Когда я знакомлюсь с человеком, я прежде всего обращаю внимание на его глаза. У Володи меня поразили абсолютно живые, ироничные глаза, мгновенно все схватывающие и понимающие.

– Можно ли сказать, что это была «дружба с первого взгляда»?

Да, абсолютно. К этому времени и он, и я были достаточно сложившимися людьми и, в какой-то степени, мастерами. А, независимо от того, в какой области мы достигаем чего-то – этот путь в основном связан с проблемами духовных откровений... Этот путь обо-стряет внутреннее видение. И никакого процесса узнавания у таких людей не происходит. Когда мы сталкиваемся, все случается мгновенно.

– Совпало ли Ваше представление о Высоцком, которого вы знали по песням, с живым человеком, которого Вы увидели?

Да. Но тогда я мало знал его песни. Я интересовался и занимался классической музыкой и джазом, даже играл немного в России. Я услышал несколько песен Галича, которые меня поразили. Потом мы с ним сдружились в Париже... И я прослушал несколько песен Высоцкого – и меня прежде всего потрясла «Охота на волков». Одной этой песни было достаточно для меня, чтобы понять: Володя – гений! Всё, баста! В этой песне было сочетание всего. Как говорят художники: есть композиция, рисунок, ритм, цвет – перед тобой шедевр. То же самое было в этой песне – ни единой фальшивой интонации... Все было, как говорили древние греки, в классической соразмерности. Полная гармония, да еще плюс к этому – все было на высоченном духовном подъеме! Это гениальное произведение, а гениальные произведения никогда не создают мелкие люди.

Поэтому у меня не было никакого расхождения, но не было и большого шока – как будто я узнал своего хорошего знакомого.

В Париже я сделал первую и единственную персональную пластинку Алеши Дмитриевича... Моя жена часто вспоминает, как странно мы увиделись. Я приехал в «Распутин» – в ресторан, где пел Алеша, а раньше я видел только его фотографию на какой-то сборной пла¬стинке и все. Дмитриевич никогда меня в глаза не видел... И он все время подходил к нашему столику и смотрел... Наконец, когда все уже выпили, он долго так смотрел на меня и говорит: «Ну, что ты!?» Я отвечаю: «А ты что?!» И все! Мы обняли друг друга. И с этого вечера, с этой ночи и началась наша дружба, которая продолжалась до самой Алешиной смерти.

Кстати, я их познакомил с Высоцким, который вначале абсолютно не воспринимал Алешу. Он звонил мне: «Ну что ты тратишь деньги? Это же безобразно!» А я ему сказал: «Володя, сядь и еще раз послушай этот диск. Один раз, два раза...» Володя должен был прилететь в Париж буквально через два дня... Звонок в дверь... Он обычно из аэропорта сразу заезжал ко мне – это по пути, – чем необычайно злил Марину... Володя обнял меня и сказал: «Мишка, познакомь меня с этим гением! Я понял его!» Я привез его в ресторан, и они тоже сошлись вот так – сразу! То же самое.

Володю я начал записывать буквально с первых дней, когда он ко мне пришел. Сразу! Я вырос в Германии, и у меня развито это немецкое педантичное мышление... И я знал, что это за человек, знал это «шаляй-валяй» Русской державы... А еще я слышал несколько его «сорокапяток» – тогда вышли его пластинки с этим ужасным оркестром... Я сказал: «Володя, нужно работать серьезно». И он сразу это понял. Первые песни были записаны сразу же после нашего знакомства.

А потом Володя в эту работу вошел настолько, что когда он приезжал, то у него в кармане уже были бумаги... Причем на некоторых записях идет слегка шуршание этих бумаг... Надевал очки – в последнее время он плохо видел, – ставил бумаги на какой-нибудь мой мольберт – и, перелистывая, пел.

– Вы – первый человек, от которого я слышу про очки...

Это было очень смешное зрелище – Володя в очках лежит и читает... У меня была большая квартира, а Володя не любил больших пространств. Может быть потому, что его работа была связана с большими залами. Он мне говорил: «Миша, ты любишь большие мастерские, а мне всегда хочется отгородиться, – в уголке, за столом я чувствую себя уютно».

И у меня была такая комната типа «полуприхожей», и там стоял плюшевый диванчик. Иногда приходишь откуда-нибудь – Володя в очках, при лампе что-то читает. И внешне это был совсем не тот Высоцкий. Пришел такой гигант, ударил по струнам гитары! И Володя любил, чтобы кто-нибудь был рядом... Моя супруга – Рива, она такая тихая женщина – лепит свою статуэтку, а Володя читает. У меня была большая библиотека, а многое в то время нельзя было читать здесь, в Союзе.

– А Высоцкий работал у вас? Может быть, какие-то вещи он написал прямо в Вашей квартире?

У меня дома, за моим столом Володя написал... Это не песня, это баллада «Тушеноши». В то время я был в Нью-Йорке, там снимали фильм обо мне – и Володя позвонил мне в отель. А я только что закончил серию «Чрево Парижа»...

– Миша, я потрясен! Сижу у тебя целый день – просматриваю всё – и пишу. Каждое четверостишие буду читать тебе по телефону. Ты не спишь?

– Я тоже не сплю. Буду рад...

И вот каждое четверостишие он читал мне из Парижа в Нью-Йорк по телефону. Так что «Тушеноши» – это было написано ночью у меня в мастерской.

А потом, однажды после моего запоя, когда со стен стали приходить «иностранцы» – и Володя видел, как мне плохо... Он полдня провел со мной – пытался как-то помочь. А на следующее утро пришел какой-то радостный и сказал: «Миша, вот тебе за мучения. Только это не поется, а читается...» И прочитал мне полностью эту балладу.

– А какова история снимка, на котором Высоцкий на фоне туши быка?

У меня была другая мастерская – не у Лувра, а через несколько кварталов – громадная мастерская. И мне привезли громадную тушу быка – 350 килограмм. Дня три мы ее поднимали, вздергивая на веревки, делая распорки... Володя пришел однажды в эту мастерскую, увидел эту окровавленную тушу. Поставил стул с другой стороны, взобрался на него – просунул голову – и сказал: «Мишка, сфотографируй, это – я!»

– «Французские бесы» – это написано на документальном материале?

Обычно я с ним не пил. Но тогда Марина выгнала нас совершенно безобразно... Она звонит: «Володя уже “поехал”»... Я приезжаю туда – у них была крохотная квартирка... Володя сидит в дурацкой французской кепке с большим помпоном, – почему-то он любил эти кепки... А я-то его знаю, как облупленного – вижу, что человек «уходит», но взгляд еще лукавый... А Марина – злая – ходит, хлопает дверью: «Вот, полюбуйся!» И она понимает, что Володю остановить невозможно. Пошла в ванную... Володя – раз! – и на кухню, я бежать за ним! Хотя знаю, что вина в доме не должно бьпъ. Но Володя хватает какую-то пластиковую бутылку (у французов в пластике – самое дешевое красное вино), – берет эту бутылку и большой глоток оттуда – ах! И я смотрю, с ним что-то происходит – Володя весь сначала красный, потом – белый! Сначала красный, потом – белый... Что такое?! А Володя выбегает из кухни и на диван – раз! – как школьник... Но рожа красная, глаза выпученные.

Тут Марина выходит из ванной: «Что? Что с тобой?» – она как мама... Я тоже спрашиваю: «Что с тобой?» – молчит. Я побежал на кухню, посмотрел на бутылку – оказывается, он уксуса долбанул! Он перепутал, – есть такой винный уксус, из красного вина – и тоже в пластиковых бутылках. Через несколько минут и Марина увидела эту бутылку, все поняла... С ней уже истерика... «Забирай его! Забирай его чемодан, и чтобы я вас больше не видела!» А Володя по заказам всегда набирал много всякого барахла – и Марина вслед ему бросает эти два громадных чемодана!

Да, Марина... Но я только одно должен сказать, что Володя ей обязан многим. А мы все обязаны Марине тем, что он еще жил, потому что определенное количество лет – довольно большое – она просто спасала его от водки и от смерти...

Так вот, я беру эти тяжелые чемоданы – а Володи нет. Выхожу на улицу – ночь, пусто... Потом из-за угла появляется эта фирменная кепочка с помпоном! Забросили мы эти чемоданы в камеру хранения на вокзале, и Володя говорит: «Я гулять хочу!» А удерживать его бесполезно... Поехали к Татляну... Татлян нас увидел... «Давайте, ребята, потихоньку, а то мне полицию придется вызывать». Мы зашли в какой-то бар, Володя выпивает... Я ему-то даю, а сам держусь. Он говорит: «Мишка, ну сколько мы с тобой друзья – и ни разу не были в загуле. Ну, выпей маленькую стопочку! Выпей, выпей...» Взял я эту стопочку водки – и заглотнул. Но я тоже как акула – почувствовал запах крови – уже не остановишь!

Вот тогда и началась эта наша заваруха с «черным пистолетом»! Деньги у нас были, и была, как говорил Володя, «раздача денежных знаков населению». Но я должен сказать, что в «Распутине» цыгане гениально себя вели. В то время была жива Валя Дмитриевич – сестра Алеши. Другие цыгане вышли... И Володя начал бросать деньги – по 500 франков! – он тогда собирал на машину... И Валя все это собирала – и к себе за пазуху! Пришел Алеша, запустил туда руку, вытащил всю эту смятую пачку – и отдал Володе: «Никогда нам не давай!» И запел. У цыган это высшее уважение – нормальный цыган считает, что ты должен давать, а он должен брать...

А потом Володя решил сам запеть, а я уже тоже был «под балдой»... И вот он запел: «А где твой черный пистолет?..» А где он, этот пистолет?

– А вот он! Пожалуйста! – Бабах! Баббах в потолок! И когда у меня кончилась обойма, я вижу, что вызывают полицию... Я понимаю, что нужно уходить: «Володя, пошли. Быстро!» Мы выходим и видим – подъезжает полицейская машина – нас забирать... А мы – в другой кабак. Значит, стрелял я в «Распутине» – меня туда больше не пускали, а догуливать мы пошли в «Царевич»...

– И тогда же были написаны «Французские бесы»?

Нет-нет... Володя вернулся в Москву – и здесь написал «Французские бесы». И когда он утром – радостный! – прочитал это Марине... Она сказала: «Ах вот как! Я мучилась, а песня посвящена Шемякину?!» Они поскандалили – Марина улетела в Париж... Володя бросился вслед за ней. Прилетел, и сразу ко мне. Вот тогда он и спел эту песню.

– Высоцкий никогда не говорил с вами о желании остаться на Западе?

Нет, никогда. Ведь Володя все прекрасно понимал и все видел... Он видел это на примере Галича, который жил при этом и умер при этом... Кстати, Володя не очень любил Галича, надо прямо сказать. Он считал Галича слишком много получившим и слишком много требо¬вавшим от жизни. А я дружил с Сашей, очень дружил... Они с Володей совершенно разные структуры.

– А отношения с Барышниковым?

Это была не дружба. Володя был поражен, когда Барышников стал задаваться. Володя говорил: «Как же так? Я его помню мальчиком, который через окно пролезал в гримерную...» И вдруг Барышников стал большой звездой, большим американцем! Никогда не забуду: я принес Мише Володины записи, и там был «Памятник», где Высоцкий пророчески говорит о себе... И Миша, который уже начал портиться, сидел, слушал-слушал... А песня напряженная, может быть, с нарушением определенных ритмов... А Барышников схватился за голову: «Ну зачем он этим занимается! Писал бы просто...» А я говорю: «Ах ты щен!» И было еще покруче. По существу, из-за Володи мы и разругались...

Я уж не знаю, как они дружили в Союзе... Но ведь Барышников просто потерял машинописную рукопись сценария «Каникулы после войны»! Володя мечтал поставить этот фильм на Западе, а Миша сказал: «Я переведу его на английский! Я помогу в том, в том и в том...» Он забрал, в принципе, единственный экземпляр сценария и – потерял!

– А Высоцкий никогда не пробовал у Вас рисовать?

Да-да... Он частенько что-то «чирикал», правда потом все это истреблял... Но у меня сохранилось несколько его рукописных стихотворений (не посвященных; почти все поэты посвящают свои стихи – это одно), а написанных по поводу наших загулов – ну, допустим, «Осторожно, гризли!» – ведь многие не могут это расшифровать... И Володя почти всегда что-то рисовал на этих бумагах – они у меня остались. Он, в общем, ни хрена не понимал в изобразительном искус¬стве, но чувствовал нутром... Я однажды показал ему моего любимого художника – Павла Сутина. Он говорит: «А что это такое страшное? Эти куски мяса кровавые? Но как здорово!» – «А это наш соотечественник – великий художник Сутин». – «Ты знаешь. Мишка, никогда не видел и не слышал, но как здорово! Я ведь профан в этом деле...»

У меня есть одно письмо, где он пишет: «Мишка, я – неуч. Ты меня образовывай».

– А отношение к вашим работам?

Я не знаю, насколько глубоко он их понимал, я знаю только, что он их чувствовал.

– Во Франции вы куда-нибудь ездили вместе?

Нет. Володя часто уезжал из Парижа, но у меня, в общем, жизнь-то адская... Из-за контрактов, из-за всей моей побочной работы, которой я занимаюсь как издатель книг и пластинок... Я улетал то туда, то сюда.

У Володи была мечта: «Я знаю, что может исцелить меня!» – он где-то прочел в рекламном листке, что есть такое путешествие через всю Америку. Оно не очень дорогое: «Мы сядем на лошадей и пересечем всю Южную Америку! У нас будут разбиты задницы, будут болеть позвоночники, мы будем ночевать в пампасах и прериях... Но мы вернемся абсолютно здоровыми и уже никогда не вспомним о «зеленом змии". Но это так и не осуществилось...

– А вообще отношение к Западу?

К Западу?.. Мы немного опоздали во Францию – это уже не время Эдит Пиаф, Шарля Азнавура... Когда я приехал в 71-м году, мне сами французы говорили: «Ты опоздал лет на пятнадцать. Это совершенно другая эпоха». Собственно, и у других народов так бывает.

А вот что он возлюбил сразу же и так естественно, как и я – это Нью-Йорк. Когда я впервые лет двенадцать-тринадцать тому назад прилетел в Нью-Йорк, я сразу же понял, что это мой дом. Володя полюбил Штаты с первого взгляда. Всегда говорил: «Мишка, это, это наша страна! Ты должен, должен жить в Америке!» Он был потрясен и масштабами, и ритмами. У него была мечта – работать в американском кино. Но он понимал, насколько это сложно. А те люди, которые тогда могли помочь, не помогли, а потом уже было поздно.

– Вы были на концертах Высоцкого во Франции?

Я был на одном концерте... Этот концерт был как раз в тот день, когда погиб Саша Галич. Володя был после большого запоя, его с трудом привезли... Никогда не забуду – он пел, а я видел, как ему плохо! Я и сам еле держался, буквально приполз на этот концерт – и Володя видел меня. Он пел, и у него на пальцах надорвалась кожа (от пьянки ужасно опухали руки). Кровь брызгала на гитару, а он продолжал играть и петь. И Володя все-таки довел концерт до конца. Причем блестяще!..

– А были ли во Франции приватные концерты, для ограниченного круга людей?

Нет, ничего такого не было. Он однажды пел за городом для каких-то коммунистических организаций, но вернулся чем-то расстроенный. А я особенно не вдавался в детали... Володя тогда знал, что мне плоховато, и старался не навешивать мне еще и свои проблемы.

– Вы говорили о смерти?

В последние два года – постоянно. Он не хотел жить в эти последние два года. Я не знаю, какой он был в России, но во Франции Володя был очень плохой. Я просто уговаривал его не умирать. Я вам расскажу такой эпизод. У Марининой сестры – Танюши – был рак крови. Она боролась восемь лет. А я уже просто боялся за Володю. И однажды (я работаю ночью, укладываюсь спать только под утро) меня будит супруга: «Миша, проснись!» А я знаю, что меня просто так никогда не будят – даже если звонки или визиты... Жена знает, что мне нужно хотя бы два-три часа поспать, чтобы не свалиться с ног. Раз будит – что-то экстренное! Я спросонья вылетел из кровати и сразу заорал: «Володя?!» Она говорит: «Нет-нет. Володя жив. Танечка умерла. Надо ехать в госпиталь».

А потом... Мне же никто не мог сообщить, что Володя умер. Я узнал об этом совершенно случайно. От одной американки, с которой я был в то время в Афинах... Уже газеты написали, уже Володя был похоронен... Мы сидели в ресторане, и она что-то стала меня спрашивать, сильный ли я человек. – «Вы, русские, – сильные?» Я что-то не понял: «Все мы сильные...» Но что-то меня насторожило... Она еще раз спрашивает: «Но ты – сильный?» Я схватил ее за руку: «Володя?!» Она его знала и сказала – «Да». Она прочитала в газете, и боялась, прятала эту газету. Это было ночью в Афинах. Потом мы все выяснили, она говорит: «Помнишь ту ночь, когда ты не мог спать, тебе было душно, ты бегал... Это было тогда».

И у него самого предчувствие смерти было, депрессии бывали страшные... Володя ведь многого не говорил. А у него начиналось раздвоение личности... «Мишка, это страшная вещь, когда я иногда вижу вдруг самого себя в комнате!»

Мы с Володей поругались один только раз, когда он попросил у меня наркотик... «Ну, у тебя столько знакомых врачей-коллекционеров...» Действительно, это так. Я бы мог достать хоть ящик – ничего не стоило. Предложил бы гравюру – домой бы принесли. Я говорю:

– Володя, кто тебя посадил на иглу, вот у тех и проси! Можешь сейчас уйти, хлопнуть дверью – хоть навсегда! У меня не проси.

– Сейчас много говорят, что жизнь Высоцкому укорачивало еще и официальное непризнание. Он страдал от этого?

Нет. Но у него было какое-то чувство неуверенности в себе как в поэте. Об этом говорит такой штрих. Однажды он прилетел из Нью-Йорка в Париж и буквально ворвался ко мне. Такой радостный: «Мишка, ты знаешь, я в Нью-Йорке встречался с Бродским! И Бродский подарил мне свою книгу и написал: “Большому поэту Владимиру Высоцкому”! Ты представляешь, Бродский считает меня поэтом!» Это было для Володи, как будто он сдал сложнейший экзамен и получил высший балл. Несколько дней он ходил буквально опьяненный этим. Потому что Володя очень ценил Бродского.

Я не думаю, чтобы непризнание как-то укорачивало ему жизнь. Он был достаточно упрямым, в высоком смысле... Ему многое укорачивало жизнь, и сам себе он ее укорачивал. Но – непризнание?.. Не думаю.

Хотя... Меня поразила в одном из «Огоньков» фраза Евтушенко... Ну, безусловно – Высоцкий большой талант и прочее, и прочее... «Но для меня он – “Зощенко в поэзии”... Ну тогда для меня Евтушенко – это Глазунов в живописи! Сказать так о человеке, который написал такие страшные, трагические вещи, и иронически-хлесткие, и шутливые. Володя мог обнажать свою душу – разорвал грудную клетку и показал внутренности! – он мог доходить до совершенно феноменального героизма! И вот взять и похлопать по плечу: «Зощенко в поэзии»... Хотя Володя считал его большим мастером, и я очень уважаю Евтушенко – это действительно большой мастер. Но надо быть достойным самого себя.

– Михаил, извините за банальный вопрос: каким другом был Высоцкий?

Каким другом? Как сам Володя говорил – с ним можно было пойти в разведку. Всё! Другого не скажешь. Мало того что он был верным другом... Незадолго до Володиной смерти я чудом прорвался в специальную клинику, где он лежал. Я пришел, и вдруг Володя разрыдался. Я думал, что он рыдает оттого, что он туда попал... «Миша, я людей подвел!» – «Что такое?» – «Я какие-то подшипники забыл купить...»

То есть вот он был такой... Вернейший и мужественный человек, он мог в дружбе, даже в приятельских отношениях заботиться о каких-то мелочах. Он приезжал ко мне и начинал объяснять, что кого-то ему надо женить, кого-то срочно выдать замуж. Я даже на него наорал: «Володя, ты занимайся творчеством! Ну чего ты носишься?!» Хотя, в общем, я и сам такой...

– А когда вы решили выпустить свой альбом, вернее даже не альбом, а собрание дисков?

Это мы решили с Володей еще когда только начинали работать. А альбом я решил делать тогда, когда найду настоящего специалиста – мастера. И я нашел Михаила Либермана, который много лет проработал на «Мелодии», получал медали... Вот тогда можно было действительно на самом высоком уровне все это собрать, смонтировать, сделать. В работе большое участие принимал Аркадий Львов – редактор и составитель трехтомника Высоцкого. Я не хотел делать это, когда начался нездоровый ажиотаж. А вот когда чуть-чуть все улеглось, вот тогда мы спокойно это сделали. Это памятник Володе.

– Вы уже сказали, что считаете Высоцкого гением, а в нормальном человеческом общении это чувствовалось?

Для меня оценка человека как гения – прежде всего по его произведениям, а не по поведению. Поведение людей, которых мы называем суперталантливыми, гениальными, – оно в принципе неподконтрольно... Для меня важно еще – при всей гениальности и бесшабашности – его колоссальная работоспособность. Как сказал один из философов: «Гений, который себя не обуздывает и не работает над собой, подобен разлившемуся потоку. Сначала он заполняет собой все, а кончает мелкими лужами».

И у Володи было все, что необходимо для этого «коктейля гениальности». У него была феноменальная работоспособность, колоссальное умение расслабляться... Вот некоторые думают: а-а, он был алкоголиком... Да ни черта подобного! Все его нагрузки по накалу точно совпадали – он безумствовал, когда он пьянствовал, но когда он работал, то нагрузки, которые он нес, тоже были колоссальными! Создать и отточить такое творчество!.. Это были супернагрузки. Потому что он преодолевал как бы экстерном те пробелы в знаниях, которые у него были...

Для меня Высоцкий – прежде всего гениальная личность, цельная, как каменный якорь!

– Вы общались в Париже, а по телефону часто разговаривали?

Да, часто... И очень смешно... Внешне казалось, что он грубый человек. И действительно, когда ему был кто-то неприятен, то Володя никогда этого не скрывал. У него появлялась такая ершистость, он мог так «запулить», что иногда даже мне – человеку довольно невоспитанному – становилось неловко. Он мог, как говорят в России, «обрезать»...

Но с другой стороны, если он кому-то открывался... Для меня Володя был одним из нежнейших людей. Физически я крупнее Володи, а тогда я еще занимался спортом... Но он однажды услышал, как моя жена называет меня «птичкой», и Володе это страшно понравилось...

Звонит телефон:

– Птичка моя, как живешь?

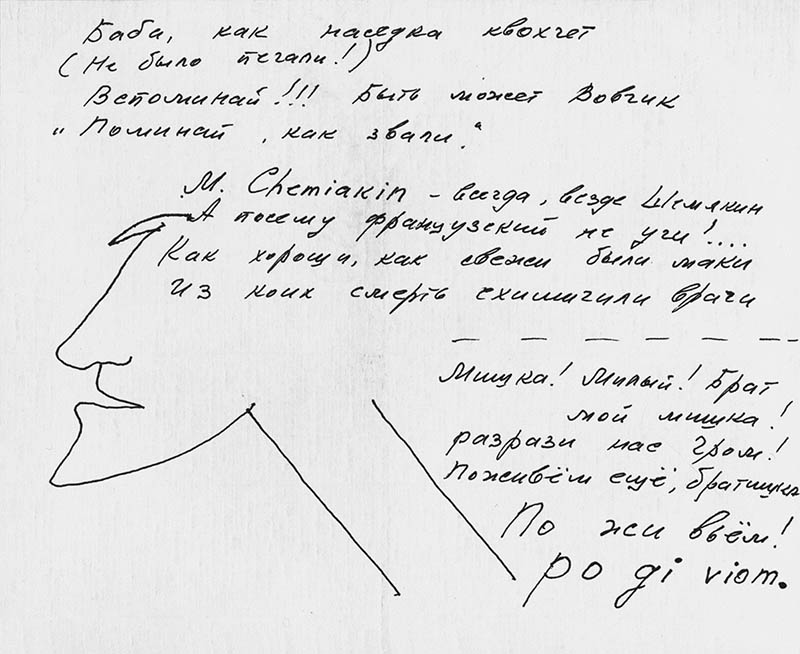

– А какова история стихотворения Высоцкого, обращенного к вам, которое лежало в июле 1980-го на вашем столе?

– Я о нем ничего не знал... Он просто написал это стихотворение и оставил. Оно лежало на столе. И когда я вернулся, я его нашел. А говорили мы с ним буквально за несколько недель до смерти. Я ему сказал: «Володька, давай жить назло». Он ответил: «Попробую». Сел в самолет и улетел.

У меня было такое... с моим отцом. Отец не знал, что меня выгоняют из России, что я уезжаю навсегда... Он занял у меня три рубля, похвастался новой формой – у него было пожизненное право ношения военной формы – и сел в такси. Он жил в Пушкине, а я на Загородном... А я-то знал, что уезжаю навсегда и думаю: запомнить! И сделал такой стоп-кадр – вот отец... эта шинель, фуражка, погон блеснул... Ведь, может быть, я вижу отца в последний раз... Так оно и случилось.

И когда я в последний раз обнял Володьку... Я улетал в Грецию, он – в Москву, он ехал в одной машине, а я – в другой... Володя был в такой желтой курточке... Я помахал ему и думаю: «Последний раз вижу или нет?» Оказалось, что последний...

А когда вернулся и прочитал... Оказывается, и Володя знал, что в последний раз... Почему? Я не знаю... Может быть, он предчувствовал?

Вспоминай всегда про Вовку

Где, мол, друг-товарищ?..

– Кроме тех стихотворений, о которых Вы говорили, у Вас хранятся еще какие-нибудь рукописи Высоцкого?

Нет. Когда мы работали над трехтомником, то пользовались только копиями. После смерти Володи Марина отдала мне его так называемые «дневники». Но, в общем, там не было никаких дневников... Обрывки фраз, записи по 2–3 строчки... Там я нашел забавное: «Без зверей мы бы озверели». Но к архиву Володя относился серьезно. Он видел, что я все собираю... У меня все подписано, в папках. Мой порядок его поражал всегда. И однажды я ему сказал: «И ты точно так же должен относиться к своему творчеству». Он согласился: да, я должен все собирать, систематизировать и прочее...

– В квартире Высоцкого на Малой Грузинской хранится Ваш альбом с такой надписью: «Драгоценному певцу Русской идеи Володе Высоцкому от Володи Шемякина». Почему от Володи Шемякина?

– А-а... Несколько раз, когда мы попадали в какие-то газеты (и даже после Володиной смерти) – то почему-то часто писали: Михаил Высоцкий и Владимир Шемякин. Мою мать напугали... Один француз позвонил ей из Москвы и сказал: «Я не хочу Вас расстраивать, но вот сейчас появилось сообщение о смерти... Я не совсем понял, но вроде бы там написано, что скончался... ваш сын". У матери была истерика.

У меня до сих пор хранится газета – когда-нибудь я вам покажу – там снимок... Мы сидим с Володей друг против друга, и написано: «Сегодня скончался большой бард России – Михаил Высоцкий».

А почему певец Русской идеи? Потому что для меня Володя и есть певец Русской идеи! В нем была эта несгибаемость духа!

– Сегодня Вы впервые были на Ваганьковском кладбище, поклонились могиле Высоцкого. Ваше отношение к памятнику?

В этот момент... мне не до памятника было... Но я видел его и на фотографиях, а теперь увидел в натуре. Мне памятник нравится.

Можно было сделать тот «заумный» памятник-камень, осколок метеорита. Но не нужно забывать, что Володя – поэт народный. Хотя для меня он – поэт в самом высоком смысле этого слова, – и очень утонченный. Но тем не менее, эта любовь всенародная существует...

Иногда люди произносят речи в память кого-то, и без этого тоже нельзя. Этот памятник – как бы произнесенная речь, без которой не обойтись.

Я понимаю, что, может быть, это не шедевр, и не совсем то, что хотели бы видеть друзья. Но друзья могут нормально прийти и просто помолчать минуту...

Пусть он слишком расшифрован, если можно так сказать... Но ведь он был сделан уже давно, верно? Памятник был сделан в нужный момент, там есть эта закованность... Люди ведь идут – туда приходит поклониться вся Русская земля, поэтому нужен какой-то образ.

И я думаю, что в таких святых местах ничего так просто не делается. Раз уж так Бог решил, значит, так нужно.

1989

* * *

Михаилу Шемякину – чьим другом

посчастливилось быть мне!

Как зайдешь в бистро-столовку,

По пивку ударишь, –

Вспоминай всегда про Вовку –

“Где, мол, друг-товарищ?!”

И в лицо трехстопным матом –

Можешь хоть до драки!

Про себя же помни – братом

Вовчик был Шемяке.

Баба, как наседка квохчет

(Не было печали!) Вспоминай!!!

Быть может, Вовчик –

"Поминай как звали!"

M.Chemiakin – всегда, везде Шемякин

А посему французский не учи!..

Как хороши, как свежи были маки,

Из коих смерть схимичили врачи!

Мишка! Милый! Брат мой Мишка!

Разрази нас гром!

Поживем еще, братишка,

По-жи-вь-ем!

Po-gi-viom. [до 10 июня 1980г.]

на email:

Сазерленд Туи Т.

Тэнло Вэйчжи

Стенберг Леа

Мишина Влада

Анонимус

Ершова Евгения Сергеевна

Хигасино Кэйго

Е Юань

Седова Анастасия

Глюк'oZa

Сойта Марина Алексеевна

Хантингтон Паркер С.

Бардуго Ли

Мартен-Люган Аньес

Тэнло Вэйчжи

Пак Со Юн

DAMI EDITORE

Мерфи Моника

Ябурова Анна Юрьевна

Читайте также

Политика публикации отзывов

Приветствуем вас в сообществе читающих людей! Мы всегда рады вашим отзывам на наши книги, и предлагаем поделиться своими впечатлениями прямо на сайте издательства АСТ. На нашем сайте действует система премодерации отзывов: вы пишете отзыв, наша команда его читает, после чего он появляется на сайте. Чтобы отзыв был опубликован, он должен соответствовать нескольким простым правилам:

1. Мы хотим увидеть ваш уникальный опыт

На странице книги мы опубликуем уникальные отзывы, которые написали лично вы о конкретной прочитанной вами книге. Общие впечатления о работе издательства, авторах, книгах, сериях, а также замечания по технической стороне работы сайта вы можете оставить в наших социальных сетях или обратиться к нам по почте support@ast.ru.

2. Мы за вежливость

Если книга вам не понравилась, аргументируйте, почему. Мы не публикуем отзывы, содержащие нецензурные, грубые, чисто эмоциональные выражения в адрес книги, автора, издательства или других пользователей сайта.

3. Ваш отзыв должно быть удобно читать

Пишите тексты кириллицей, без лишних пробелов или непонятных символов, необоснованного чередования строчных и прописных букв, старайтесь избегать орфографических и прочих ошибок.

4. Отзыв не должен содержать сторонние ссылки

Мы не принимаем к публикации отзывы, содержащие ссылки на любые сторонние ресурсы.

5. Для замечаний по качеству изданий есть кнопка «Жалобная книга»

Если вы купили книгу, в которой перепутаны местами страницы, страниц не хватает, встречаются ошибки и/или опечатки, пожалуйста, сообщите нам об этом на странице этой книги через форму «Дайте жалобную книгу».

Дайте жалобную книгу

Если вы столкнулись с отсутствием или нарушением порядка страниц, дефектом обложки или внутренней части книги, а также другими примерами типографского брака, вы можете вернуть книгу в магазин, где она была приобретена. У интернет-магазинов также есть опция возврата бракованного товара, подробную информацию уточняйте в соответствующих магазинах.

6. Отзыв – место для ваших впечатлений

Если у вас есть вопросы о том, когда выйдет продолжение интересующей вас книги, почему автор решил не заканчивать цикл, будут ли еще книги в этом оформлении, и другие похожие – задавайте их нам в социальных сетях или по почте support@ast.ru.

7. Мы не отвечаем за работу розничных и интернет-магазинов.

В карточке книги вы можете узнать, в каком интернет-магазине книга в наличии, сколько она стоит и перейти к покупке. Информацию о том, где еще можно купить наши книги, вы найдете в разделе «Где купить». Если у вас есть вопросы, замечания и пожелания по работе и ценовой политике магазинов, где вы приобрели или хотите приобрести книгу, пожалуйста, направляйте их в соответствующий магазин.

8. Мы уважаем законы РФ

Запрещается публиковать любые материалы, которые нарушают или призывают к нарушению законодательства Российской Федерации.